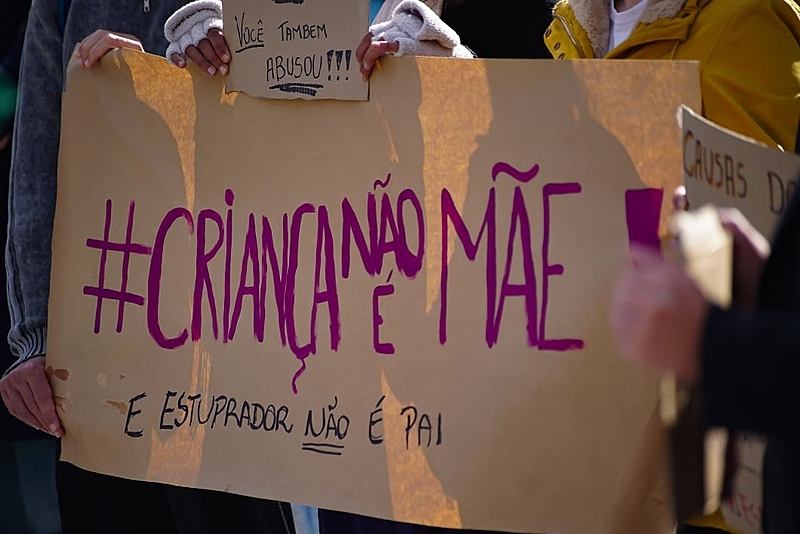

Uma das principais justificativas usadas para impedir a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos em Santa Catarina, o tempo de gestação, não tem nenhum respaldo na lei brasileira. A criança foi encaminhada para um abrigo e afastada da família por determinação da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que tentou convencer a menina a não dar prosseguimento ao aborto.

Em audiência com a vítima, Zimmer chegou a afirmar que manter a gestação seria uma opção, “porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ver ele morrendo e agonizando”.

O discurso de convencimento foi acompanhado pela promotora Mirela Dutra Alberton. Ela e a juíza propuseram que a gestação fosse mantida por mais “uma ou duas semanas” pra que o feto pudesse sobreviver a um parto antes da hora e fosse colocado para adoção.

Divulgada em reportagem publicada pelo The Intercept Brasil e pelo Portal Catarinas na segunda-feira (21), a gravação da conversa chocou o país. O caso revela um sistema que deveria proteger a criança, mas não deu garantias legais a ela.

A começar pela decisão do hospital onde a menina buscou atendimento, acompanhada da mãe. A unidade de saúde informou às duas que, como a gravidez já tinha mais de 20 semanas, era preciso uma ordem judicial para autorizar o aborto.

As alegações do hospital foram reafirmadas pela juíza, que se referiu a uma nota técnica do Ministério da Saúde para afirmar que não era possível a interrupção da gravidez após 22 semanas de gestação.

No entanto, a lei brasileira que trata do tema não determina nenhum tipo de prazo. O Código Penal considera o aborto crime, com exceção de três situações: quando existe risco para a mãe, em situações de bebês anencéfalos, e para gravidez decorrente de estupro.

“Esse é o texto do código penal. Não existe prazo nem de dias, nem de semanas, nem de meses e nem de coisa nenhuma”, afirma a advogada criminalista Tania Maria de Oliveira, da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).

Ela explica que recomendações ministeriais, regulamentações regionais ou normas internas de unidades hospitalares não podem se sobrepor ao que diz a lei. “O princípio é que o aborto é permitido em caso de estupro. Quando a própria lei não fala em prazo, não fala em limitação, não existe regulamento posterior que possa impor essa limitação, sob pena de contrariar a própria lei.”

Mas esse não foi o único ponto ignorado pelo sistema que deveria ter protegido a criança. A legislação brasileira também prevê que qualquer tipo de ato sexual com menores de 14 anos é estupro. Portanto, a vítima não tem que comprovar a violência para conseguir interromper a gravidez.

“Alguns hospitais deixam de realizar o procedimento recusando a palavra da vítima sob desconfiança de que não houve estupro. É totalmente absurdo e, no caso de crianças, isso não existe. A violência é presumida. Uma criança grávida foi vítima de estupro e não precisa se cogitar nenhum debate, como eles submetem muitas mulheres vítimas a esse constrangimento” alerta Tania Maria de Oliveira.

A própria audiência com a menina feriu legislações recentemente aprovadas no Brasil. A Lei 13.431 de 2017, por exemplo, estabelece que crianças que vivenciam situações de violência serão ouvidas por meio de escuta especializada ou depoimento especial. Ela limita os relatos ao estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade.

“Essa lei foi editada justamente em proteção à infância diante do sistema de justiça. Define que será necessário, quando possível, uma única audiência, com profissionais especializados para fazer a narrativa em uma situação confortável e acolhimento para aquela criança. Nenhum desses procedimentos foi respeitado pela juíza e pela promotora”, pontua a advogada.

Além disso, no ano passado passou a valer a lei 14.245 de 2021, que pune atos praticados contra a dignidade vítimas e testemunha de violência sexual em atos judiciais.

Segundo Tania Maria de Oliveira, a norma tem justamente o objetivo de coibir intimidação por parte de agentes públicos, “como nesse caso, que foi completamente invasivo, que faz a vítima reviver violência ou ser alvo de estigmatização, em situação que possa resultar ainda em mais sofrimento sem necessidade. Essa criança foi submetida a um sofrimento muito grave. A metáfora triste de tudo isso, é que é como se fosse a continuidade do estupro que ela já sofreu.”

Os procedimentos adotados no caso também violam o que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, lei brasileira que é considerada uma das mais avançadas do mundo para garantia de direitos dessa parcela da sociedade.

Ela determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar direitos para essas fases da vida com absoluta prioridade. Isso inclui o direito à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

“Foi um descumprimento total do Estatuto da Criança e do Adolescente. Longe de ser a prática de um dever que o estado tem de velar pela dignidade da criança e do adolescente quando a salva de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante ou mesmo constrangedor, foi o estado juiz que fez todas essas práticas. Então, não é simplesmente ignorar o ECA, é descumprir e agredir o ECA. Essas questões precisam ser trazidas a um julgamento. É inimaginável que uma pessoa tenha o poder do estado para esse tipo de postura que constrange, que violenta, que desumaniza uma criança”, conclui a advogada.

Texto: Brasil de Fato

Foto: Giorgia Prates